はじめに

BASEで背景素材の販売を始めてから1ヶ月。今回私は、画像生成AIの Adobe Firefly を使って制作したオリジナルデザインを出品し、SNSを通じて宣伝してきました。本記事では、その販売活動を振り返りながら「なぜ売れなかったのか」「どんな改善点が見えてきたのか」を体験記としてまとめました。

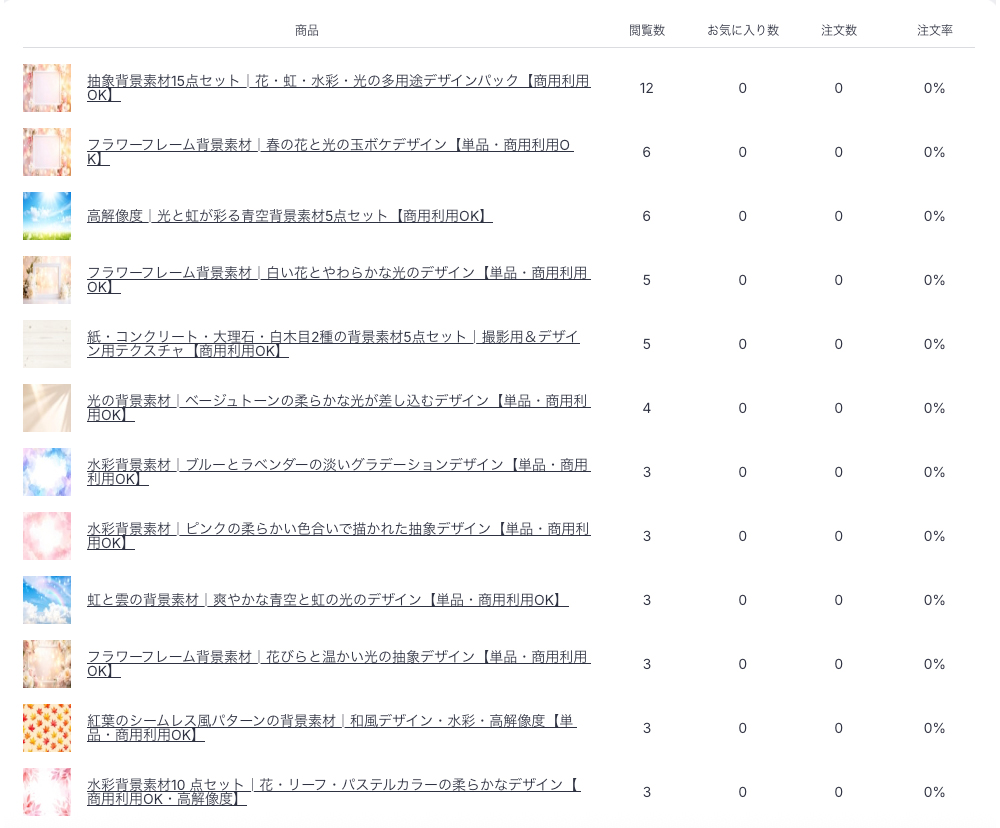

1ヶ月間の販売結果

結論から言うと、この1ヶ月で「売上はゼロ」でした。

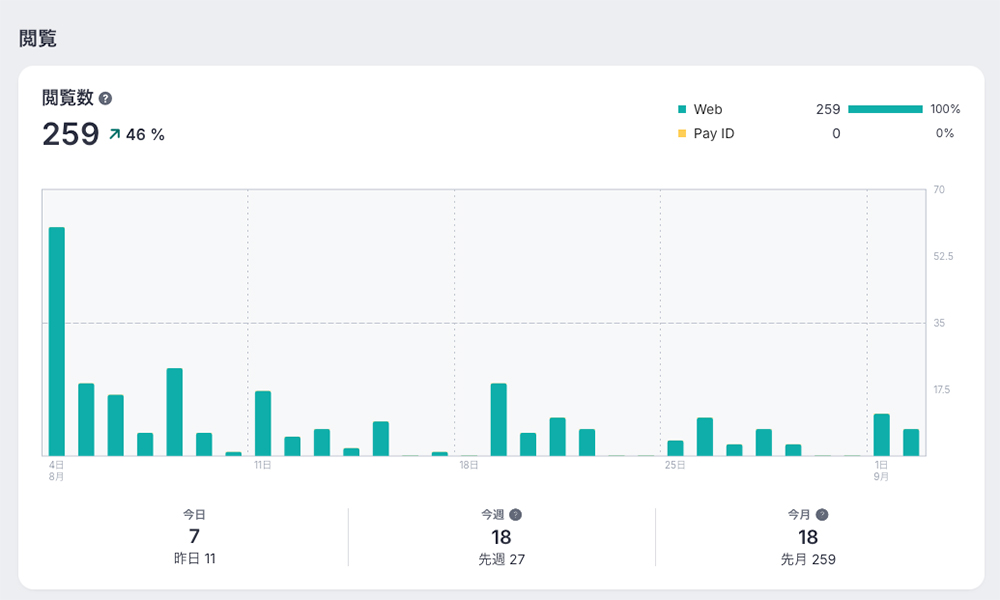

ただしアクセスがまったく無かったわけではなく、商品ページはある程度閲覧されました。BASEのデータでは全体の閲覧数が259回、各商品のページも3〜12回ほど見られています。しかし「お気に入り登録」や「注文数」はゼロに終わりました。(2025年9月2日現在)

閲覧数

商品別閲覧数

InstagramやPinterestでは背景素材の告知を投稿し、X(旧Twitter)ではテキストベースでショップのリンクを流しました。インプレッションやクリックは一定数あり、ショップには人が訪れていることがわかります。ですが、購入には至らないという結果でした。

なぜ売れなかったのか考察

1. そもそも背景素材というジャンルの難しさ

「背景素材」という商品は非常にニッチであり、利用シーンをイメージできる人が限られています。SNS用のアイキャッチやプレゼン資料に使えるとはいえ、一般の人が日常的に購入するものではありません。ストックフォトサービスと違い、BASEショップに来てわざわざ購入するモチベーションを高めるのは難しいと感じました。

2. 画像生成AIに対する抵抗感

商品はすべてAIで生成したものでした。私自身は品質を確認した上で提供しましたが、「AIで作ったもの」というだけで敬遠する人がいる可能性があります。SNS投稿の中にも「AI背景素材」という言葉を入れていたため、それが逆にハードルを上げたのかもしれません。

3. 価格設定が高かった

単品300円、15点パック3,000円という価格設定にしました。自分としては「1枚200円で買えるセットはお得」と考えていましたが、そもそも背景素材を購入する人にとっては「0円で探せるのでは?」という感覚が強いはずです。実際にPixabayやUnsplashなど無料素材サイトが存在するため、比較されると有料の魅力が薄れてしまいます。

4. 利用シーンが伝わらなかった

InstagramやPinterestで告知はしましたが、ビジュアルは「販売告知画像」中心でした。実際に素材をどう活用できるのか、完成イメージを見せる工夫が不足していました。例えば「SNS投稿でこんなふうに使える」「チラシに入れると華やかになる」といった利用例を見せられなかったのが、購入につながらなかった理由だと思います。

商用利用OKの高品質背景素材を販売中です。

▶ BASEショップはこちら

今後に向けた改善点

1. 活用シーンを明確に見せる

実際にCanvaやPhotoshopで素材を使った完成イメージを提示する。バナーやポスターに組み込んだ例を見せることで「この素材なら役立ちそう」と感じてもらいやすくなります。

BASEで販売している背景素材を使って、利用シーンに合わせたイメージを作成してみました。

2. 価格戦略の見直し

無料素材と競合する現状では、単品300円は割高に映ります。思い切って単品100円程度にするか、まずは無料配布で認知度を高めてから有料に誘導する方法も検討したいです。

3. 販売チャネルの再考

BASEだけでなく、PIXTAやAdobe Stockのような既存のマーケットプレイスに出すほうが、購入意欲のあるユーザーに届きやすいと感じました。BASEは直販色が強く、集客コストが高い印象です。

4. AI制作の強みを打ち出す

「AIで作ったからダメ」ではなく、「AIだからこそ表現できる独自性」を前に出すべきです。例えば「既存素材サイトにはない抽象的で幻想的なデザイン」といった差別化を強調すれば、AI生成のプラス面が伝えられます。

まとめ

BASEでの背景素材販売を始めて1ヶ月、結果は売上ゼロでした。しかし、アクセスや閲覧数は一定数あり「商品を見てもらうところまでは成功している」と捉えることもできます。問題は「買いたい」と思わせる最後の一歩が不足していたこと。

背景素材というジャンルの難しさ、AI制作への抵抗感、価格設定、活用イメージ不足―これらが組み合わさり、結果的に売れなかったと考えています。

次のステップは、価格調整と利用シーンの訴求。そしてBASEだけでなく他のマーケットプレイスやSNS導線を組み合わせて、「購入」までつながる流れを作ることが必要だと感じました。

この経験を踏まえて、今後はより実用的な見せ方を研究しつつ、AI生成素材の魅力を伝える方法を模索していきます。

販売を始めた経緯の記事の紹介

販売を始めた経緯やAdobe Fireflyでの制作体験については、こちらの記事で詳しく紹介しています。