※この記事にはアフィリエイトリンクが含まれます。リンクからのご購入で運営者に収益が発生することがありますが、読者の皆さまのご負担は一切ありません。

※この記事は2025年7月に内容を再構成・加筆しました。スマホ撮影のコツや写真活用法など、新しい情報も追加しています。

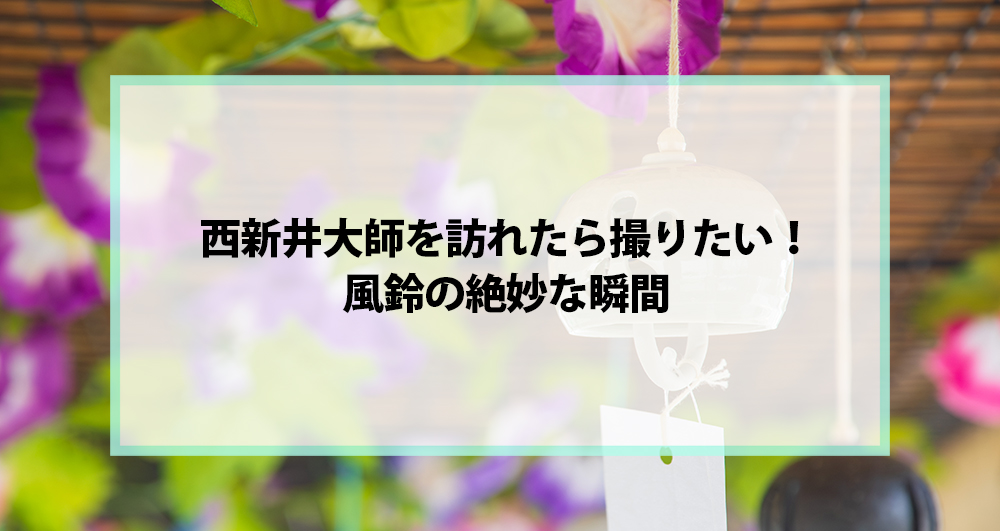

西新井大師の風鈴祭りとは?

西新井大師の風鈴祭りの概要

西新井大師の風鈴祭りは、東京・足立区にある西新井大師(正式名称:五智山遍照院總持寺)の夏の風物詩です。境内の特設テントには全国各地から集められた風鈴がずらりと並び、風に揺れる音色が心地よい空間を演出しています。

青と黄色の風鈴が吊るされた藤棚や特設テント内は、訪れる人々の目を楽しませ、写真映えするスポットとしても人気です。

開催期間と場所

風鈴祭りは例年7月初旬から下旬にかけて開催されるのが通例です。年によって多少の前後があるため、訪問前には公式サイトでの確認をおすすめします。展示場所は西新井大師の境内にある藤棚や特設テント内で、参拝とともに風鈴の展示を自由に楽しむことができます。イベントの詳細は年によって変わる場合があるため、事前に公式サイトなどで確認しておくのがおすすめです。

アクセス方法と境内の魅力

西新井大師へは、東武大師線「大師前駅」から徒歩すぐ。都心からのアクセスも良く、気軽に立ち寄れるロケーションです。境内は緑豊かで、風鈴以外にも歴史ある建築や静かな池など見どころがたくさんあります。風鈴祭りの時期に訪れると、風鈴の音が境内に響きわたっています。

風鈴撮影のベストタイミング

光と影のバランスを意識しよう

ガラスや陶器の風鈴は光を受けると美しく輝きます。特に朝や夕方のやわらかい自然光は、風鈴の透明感や陶器にある絵柄や形が美しく引き立ててくれます。逆光を活かして撮影すれば、風鈴越しに光が透けて幻想的な雰囲気に。スマホでも、風鈴にピントを合わせて露出を少し下げるだけで印象的な写真になります。

人混みを避けるための時間帯

混雑を避けてゆっくり撮影したい場合は、午前中の早い時間がおすすめです。特に土日や祝日は昼以降に人が増える傾向があるため、開門直後が狙い目です。平日は比較的空いていて、風鈴の鑑賞や音も静かに楽しめます。

風鈴の音色を活かした撮影法

音は写真には写りませんが、「音を感じる瞬間」を写真で表現することはできます。短冊が風で揺れているタイミングを狙って連写したり、風鈴が重なって並んでいる構図にして“音の広がり”を想像させるような撮り方をしてみましょう。Live Photos機能(iPhone)を使うのもおすすめです。

風鈴を撮影するための準備

スマホでも撮れる風鈴撮影のコツ

一眼レフやミラーレスカメラがあれば、背景のぼかしや細かな描写がしやすくなりますが、iPhoneなどのスマホでも十分に美しい写真が撮れます。スマホユーザーは、構図や光、背景を意識して撮影してみてください。ローアングルで風鈴を見上げるように下から撮影することで、風鈴を強調するような写真に仕上がります。

撮影設定のポイント

カメラではF値を低めに設定して背景をぼかすと、風鈴が浮かび上がって見えます。シャッタースピードは速めにすると風に揺れる風鈴がブレずに写ります。スマホでは、タップしてピントと明るさを調整し、少し暗めに設定すると雰囲気が出ます。

撮影素材とデータ管理のコツ

風鈴の写真は、色合いや構図の違いで何枚も撮ることになるので、撮影後はテーマ別に整理しておくと後で使いやすくなります。クラウド保存や外付けSSDでバックアップしておくと安心です。

風鈴祭りの楽しみ方と魅力

風鈴の種類と音色の違い

西新井大師の風鈴祭りでは、津軽びいどろや美濃焼、高岡青銅製など、全国各地の風鈴が展示されています。ガラス・陶器・金属といった素材の違いによって、音色も見た目も大きく変わり、それぞれに個性があります。

風鈴の近くには、地域名や風鈴の名前が書かれた看板が掲示されており、どこから来た風鈴なのかがひと目でわかるようになっています。撮影の際は、そうした看板や短冊にも注目してみましょう。

祭りのイベント

風鈴の展示だけでなく、来場者が参加できる体験イベントも開催されています。たとえば、2025年はガラス風鈴に絵を描く「風鈴絵付け体験」が、7月6日(日)と7月20日(日)の10時〜16時に実施予定です(参加料1,000円/風鈴付き)。自分だけの風鈴を作れる貴重な機会です。

また、願いごとを書いた短冊を風鈴に結ぶ「短冊祈願」も行われています。短冊(1枚500円)は、後日護摩祈願で祈りを込めてもらえるため、撮影とあわせて心のこもった体験にもなります。

これらのイベントは日程限定のため、西新井大師の公式サイトやSNSで最新情報を確認してから訪れるのがおすすめです。

境内での過ごし方とおすすめスポット

境内にはベンチや木陰もあり、風鈴の音を聞きながらのんびり過ごすのにぴったりです。撮影に疲れたら、藤棚の下で一休みしながら風に揺れる風鈴を眺める時間も、風鈴祭りならではの癒しです。

特に夏場は日差しが強くなるため、藤棚の木陰は暑さしのぎにも最適な休憩スポットです。 水分補給をしながら、ゆっくりと風鈴の音に耳を傾けてみてください。

風鈴の撮影後の楽しみ

写真の加工と編集テクニック

撮影後はLightroomモバイルやSnapseedなどのアプリで編集すると、写真の仕上がりがぐっとよくなります。コントラストを強めて透明感を出したり、彩度を調整して涼しげな印象を引き立てるのがポイントです。

SNSでのシェア方法とアイデア

X(旧Twitter)やInstagramでは、風鈴の写真と一緒に風鈴まつりでの事や感想を添えて投稿すると、共感や反応が得られやすくなります。ハッシュタグ例:「#風鈴祭り」「#西新井大師」「#風鈴フォト」など。

風鈴写真を使ったクリエイティブな活用法

お気に入りの風鈴写真は、スマホの壁紙やポストカードにしたり、Pinterestにまとめてビジュアルコレクションにするのも楽しい活用法です。

Pinterestに登録すれば、自分だけのビジュアルコレクションが作れます。今すぐチェックしてみてください。

Pinterestはこちら

まとめ|西新井大師で風鈴を楽しむ

訪問時の注意点とマナー

撮影時は他の参拝者や観光客の迷惑にならないよう配慮が必要です。三脚の使用可否はその年によって異なる場合があるので、現地の案内に従いましょう。また、風鈴を触ったり短冊を揺らしたりするのは控えましょう。

次回の訪問に向けた情報更新

風鈴祭りは毎年開催されており、年ごとに展示や風鈴の種類が変わる楽しみもあります。訪問後はブログにまとめたり、来年のための撮影メモを残しておくと、次回はより満足度の高い撮影ができます。

風鈴の魅力と音色の共有

風鈴は“音のある風景”を感じさせてくれる夏の象徴です。写真を通じて、その透明感や空気感を伝えることで、見た人にも涼やかな気持ちを届けることができます。ぜひ、あなたの視点で風鈴の魅力を伝えてみてください。

西新井大師 風鈴祭りのアクセス

開催場所

西新井大師 總持寺(そうじじ)

東京都足立区西新井1丁目15-1

アクセス

東武大師線「大師前駅」より徒歩すぐ(駅を出てすぐ目の前です)

東武スカイツリーライン「西新井駅」からも徒歩約15分程度

※公共交通機関でのアクセスがとても便利で、駅からの案内表示も分かりやすいため、はじめて訪れる方でも安心です。

関連記事リンク

風鈴の写真を見たい方はこちらへ

かえる寺(如意輪寺)の風鈴まつりで撮影の事を詳しく紹介した本編の記事はこちらです。

※掲載写真についてはこちらをご覧ください。